Первые предложения по строительству метрополитена, точнее - электрифицированной подземной железной дороги - в Москве появились еще в конце XIX века.

Так, в ходе состоявшегося в 1897 г. конкурса проектов Московской Окружной железной дороги управляющий Московско-Казанской ж.д. А.И.Антонович предложил в дополнение к ней построить наземный (по насыпям и металлическим эстакадам) диаметр через Тверскую, Страстной бульвар, Петровку, Александровский сад, Якиманку и Серпуховскую. Затем, по мере накопления сил и средств, он предлагал проложить тоннельный диаметр под Плющихой, Арбатом, Александровским садом, Маросейкой, Покровкой к Каланчевской площади и Сокольникам.

Тогда же Московско-Ярославская ж.д. выступила с проектом 10-верстного тоннеля Ярославский вокзал - Мясницкая - Лубянка - Александровский сад - мост через Москву-реку - Серпуховская, а правление Рязано-Уральской ж.д. дало детальное обоснование 6-верстного подземного диаметра Трубная - Ильинка - Замоскворечье.

В 1898 г выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения Г.Д.Дубелир (в дальнейшем выдающийся деятель транспортной науки и техники, профессор) разработал и защитил дипломный проект на тему "Строительство метрополитена в Москве". За оригинальность проекта и совершенство разработок ему была присуждена специальная премия [1995Л, с.19].

5 июня 1901 г. Московская городская дума предоставила дворянину К.В.Трубникову и инженеру К.И.Груцкевичу право проведения изысканий по трассе Кольцевой линии. Пройдя по эстакаде над низменным Замоскворечьем и по тоннелям мелкого заложения на всем остальном пути, она должна была связать между собою все городские вокзалы, вплоть до обеспечения транзитного движения дальних и пригородных поездов через эту линию с одного направления на другое [М-XX, с.272].

В 1901 г. общество Рязано-Уральской ж.д. представило проект Московской городской железной дороги, который разработал инженер путей сообщения А.И.Антонович. Проект предусматривал постройку наземной Кольцевой линии в пределах городской черты, подземный диаметр от Трубной пл. до Ильинки и пять линий от кольца к центру. [1997ЭМ, с.477]

В 1902 г. А.И.Антонович, Н.И.Голиневич и Н.П.Дмитриев составили доработанный проект, который предусматривал строительство Кольцевой линии приблизительно по Камер-Коллежскому валу, Центрального вокзала в Александровском саду у Кремля, и четырех радиальных линий, связывающих его с Кольцевой линией: Тверской радиус от Театральной пл. до Петровского парка, Покровский радиус от Центрального вокзала через Каланчевскую пл. в Черкизово, Замоскворецкий радиус от Центрального вокзала до Данилова монастыря с подземным пересечением Москвы-реки и Водоотводного канала, Арбатский радиус от центра через Арбат и Плющиху до Новодевичьего монастыря. Позднее предполагалось продлить радиусы до Московско-Окружной ж.д. [1995Л, с.19; 1997ЭМ, с.477-478; 1935НМК, с.19].

Примерно половину всех радиальных линий (из общей длины 31 км) предполагалось выполнить на эстакадах, а половину пройти в тоннелях. Кольцевая линия почти таким же протяжением проектировалась в основном на эстакадах и земляных насыпях [1995Л, с.19].

Проект А.И.Антоновича с соавторами.

Из книги Ю.М.Лужкова (1997).

Как мы видим из экспликации карты, из общей длины 65.67 версты (70.06 км) предполагалось проложить: в тоннелях - 14.80 версты (15.79 км), на эстакадах - 40.00 версты (42.67 км) и по поверхности - 10.87 версты (11.60 км). Количество станций системы составляло 48, из которых 18 размещалось в тоннелях, 26 на эстакадах и 6 на поверхности.

В [1935НМК, с.19] проект отнесен к 1900 г. и названа общая длина пути в 96 км. Если это не ошибка, то, очевидно, учтено перспективное продление радиусов до М.-О. ж.д.

Сметная стоимость проекта оценивалась в 96 млн. руб. Проект не получил широкой огласки [1995Л, с.19] и не рассматривался в официальных инстанциях [1997ЭМ, с.478].

Наиболее известным стал проект внеуличной городской электрической ж.д., который выдвинули в мае 1902 г. инженеры П.И.Балинский и Е.К.Кнорре. В проект были включены эстакадный в основном метрополитен и сеть линий электрического трамвая. Балинский и Кнорре предложили пробить сквозь существовавшую плотную застройку улицы-дублеры, параллельные Тверской и Мясницкой и проложить над ними металлические эстакады скоростной электрической дороги. Они даже предложили в ряде случаев снести храмы, что потрясло современников и вызвало бурные протесты Православной церкви и Археологического общества.

Следует отметить, что предприниматели уклонялись от встреч с должностными лицами Белокаменной, активно пропагандируя свой проект в кабинетах столичного Санкт-Петербурга. Чуть ли не в каждом новом выступлении Балинского и Кнорре звучали совершенно иные суммы общей стоимости проекта, количества станций и электродепо [М-XX, с.272]. Кстати, в одной из последних советских публикаций [1989ЦФ, с.3] без тени иронии говорится об "исключительных организаторских и дипломатических способностях, энергии и упорстве" П.И.Балинского.

Наконец, 7 (20) августа 1902 г. проект был рассмотрен в заседании Московской Городской Думы под председательством князя В.М.Голицына и при участии широких кругов общественности. Авторы продемонстрировали макеты отдельных участков будущего метрополитена и художественно оформленные чертежи его линий, выполненные Н.Н.Каразиным.

Докладывал суть проекта П.И.Балинский. Общая протяженность линий метрополитена намечалась в 105 км, из них 67 км на 28 эстакадах (в т.ч. над Страстной и Красной площадями) и 16 км в нескольких тоннелях. На линиях предполагалось соорудить 74 надземные и подземные станции, из которых наиболее грандиозным был Центральный вокзал у Кремля.

Проектом были предусмотрены три очереди строительства радиальных линий, соединявшихся с Окружной железной дорогой. Первая очередь строительства длиной 14 км шла в направлении Брестского вокзала и заканчивалась у станции Петровско-Разумовское. Вторая очередь включала два радиуса: один длиной 17 км через Каланчевскую пл. (?!) мимо Сокольников до села Алексеевское, другой длиной 14 км - до Черкизова. В последнем случае предполагалось проложить монорельсовую линию и эстакаду, чтобы как можно меньше нарушать городскую застройку и пересечь Яузу. Линии третьей очереди общей длиной 11 км соединяли Окружную дорогу с Зубовской, Кудринской и Калужской площадями Садового Кольца [М-XX, с.272].

Сметная стоимость работ по предложенному проекту составила 155 млн руб. П.И.Балинский предложил гласным Думы на выбор два варианта: либо вести строительство на основе концессии (финансировать проект с привлечением солидных российских капиталистов был готов американский банкирский дом "Мэри Вернер"), либо собственными силами и средствами Московской Городской Думы, которая выкупила бы у него проект [1934ПЛ]. Ни то, ни другое Думу не устроило: собственных сил и средств не было, а концессия означала добровольную сдачу С.-Петербургу и потерю возможных прибылей. Разумеется, сыграло свою роль и "большевистское" отношение авторов к истории и архитектуре Москвы.

Оценки проекта Балинского и Кнорре сильно разнятся, хотя мало кто отрицает высокий уровень предложенных инженерных решений. В советское время было принято писать о косности и жадности Московской Городской Думы и стоявших за ней представителей российского и иностранного капитала, о вздорности претензий Археологического общества и духовенства, которые загубили смелое начинание. И практически каждая публикация приводила знаменитую резолюцию Думы: "Господину Балинскому в его домогательствах отказать".

В современных источниках отношение к нему стало более сдержанным, а иногда и негативным. Так, в [1995Л, с.19] отмечено, что грандиозный проект был единогласно отклонен городской управой "ввиду отсутствия финансов", а также из-за протестов Археологического общества и духовенства. Наконец, в [М-XX, с.272] сказано буквально следующее: "Московская Городская Дума усмотрела в "гениальных инженерах и провидцах" (какими их рисовала советская пропаганда) зауряднейших аферистов...".

В 1903 г. был отклонен проект Московского метрополитена К.В.Трубникова и инж. К.К.Руина [1997ЭМ, с.478].

Строительство в 1903-1908 гг. Московской Окружной ж.д. (проект А.Н.Горчакова и А.А.Пороховщикова; в ее проектировании, изысканиях и прокладке принял участие В.Л.Николаи), а также наложившиеся на него Русско-японская война 1904-1905 гг. и Революция 1905-1907 гг. были неблагоприятным фоном для выдвижения новых проектов Московского метрополитена. Шансы на их финансирование, казалось, были равны нулю. Новый всплеск интереса к ним произошел после приема М.-О. ж.д. в эксплуатацию в июне 1908 г. и начавшегося в 1910 г.??? экономического подъема.

Тот же Е.К.Кнорре внес на рассмотрение Московской Городской Думы проект эстакадного метрополитена с двумя диаметрами: Виндавский (Рижский) вокзал - Лубянка - Красная площадь - Даниловская застава с выходом на нынешнее Павелецкое направление железной дороги и Тверская застава - Охотный ряд - Лубянка - Солянка - Николо-Ямская - выход на Курское и Нижегородское направления. На более отдаленную перспективу предусматривалась также кольцевая линия по Садовым улицам и радиус Центр - Каланчевская [М-XX, с.272].

Инженер К.К.Руин (Рузин?) предложил построить тоннельный Андроновский диаметр от Петровского парка под Тверской, Театральной и Лубянской площадями, переходящий затем в эстакаду над Китайским проездом, Москворецкой и Котельнической набережными. Далее предполагалось проложить тоннель через Таганскую гору для выхода на железнодорожный узел близ Карачарова. Эту линию многочисленными наземными ветками предполагалось связать едва ли не со всеми сходящимися к городу железными дорогами, а также с окружной магистралью [М-XX, с.272].

В "Московском журнале" (1994 №1) упоминается проект Н.И.Сушкова (1911), однако приведены только детали пересечения Красной площади.

В 1912 г. американец Г.Д.Хов (Хоф? Хофф? Хорф? Хофман?) и группа российских предпринимателей - Я.И.Уткин, А.И.Выш(н)еградский, А.И.Гучков (брат городского головы Н.И.Гучкова), А.И.Геннерт - выдвинули грандиозный проект подземной железной дороги, финансируемой частным капиталом. Между Софийкой и Театральным проездом, на месте лабазов и магазинчиков Охотного ряда (теперешняя гостиница "Москва"), предлагалось возвести грандиозный Центральный вокзал. Его планировалось связать четырьмя тоннелями под Лубянской площадью, Маросейкой и Покровкой с Курским вокзалом и Алексеевской веткой (вариант: с Курско-Николаевским диаметром и Окружной ж.д.). В перспективе предлагалось также провести под Арбатом линию до строящегося Брянского (Киевского) вокзала. На Центральный вокзал должны были приходить едва ли не все пассажирские поезда Московского узла, и через него также подаваться товарные вагоны для торговых и прочих предприятий Центра. Все дороги Московского узла электрифицировались. [М-XX, с.272; 1997ЭМ, с.478; 1935НМК, с.20].

К 1912 г. не вполне надежная книга [1935НМК, с.19] относит проект метрополитена с Таганско-Тверской и Лосиноостровско-Кутузовской линиями, которые пересекались у Тверской заставы. Проект предусматривал также электрификацию М.-О. ж.д. и головных участков других дорог.

Пристально изучив эти и другие предложения, Московская Городская Дума выработала в 1913 году собственный и вполне уже реалистичный проект подземной железной дороги в виде трех подземных диаметров: Таганско-Тверского (Тверская застава - Лубянка - Таганская площадь - Покровская застава - выход на железные дороги в Калитниках); Арбатско-Мясницкого (Каланчевская - Лубянка - Арбат - Брянский (Киевский) вокзал) и и Виндавско-Замоскворецкого (Виндавский (Рижский) вокзал - Лубянка - Замоскворечье - Серпуховская застава - в район нынешней платформы ЗиЛ Павелецкого направления).

Проектом предусматривался пропуск по тоннелям пригородных электропоездов. Это заметно удорожало строительство, но зато сохранялась надежда на поддержку центральных российских властей, включая состоятельное военное ведомство [М-XX, с.272].

Первым предполагалось проложить тоннель от Каланчевской до центра Москвы [1960ЕК, с.9]. Проект строительства первой очереди, намеченной на 1914-1920 годы, был утвержден Городской Управой [М-XX, с.16].

Другой отчет, относящийся, очевидно, к этому же проекту, мы находим в [1995Л, с.19-20]. Согласно этому источнику, в 1914 г. известный электротехник М.К.Поливанов доложил в Московском обществе электротехников о разработанном проекте "Сооружение в г. Москве внеуличных дорог большой скорости и электрификации железных дорог в районе пригородного сообщения".

В детально проработанном эскизном проекте на основании анализа основных направлений пассажирских потоков, темпов роста населения и площади города за предшествующее десятилетие давался прогноз роста этих показателей до 1920 г. и делался вывод о необходимости скорейшего строительства "внеуличных дорог большой скорости" (слово "метрополитен" тогда было не в моде). Линии эти должны были разгрузить наиболее напряженные трамвайные маршруты.

Тоннели трех подземных диаметров соединялись с путями магистральных железных дорог, пригородные участки которых должны были быть электрифицированы. Пересечение тоннелей, разумеется, происходило на разных уровнях. Габарит тоннелей рассчитывался на пропуск в них моторвагонного пригородного подвижного состава, оборудованного воздушным контактным проводом. Поезда по проекту состояли из четырехвагонных секций по два моторных и два прицепных вагона. Общий вагонный парк должен был составить 228 единиц.

Первый диаметр соединял Тверскую и Покровскую заставы и проходил через Лубянскую и Таганскую площади. Выход тоннеля у Тверской заставы (Белорусской площади) предполагалось соединить с путями Александровской (Белорусской) ж.д. и через соединительную ветку - с Савеловской железной дорогой. Выход тоннеля у Покровской заставы намечалось соединить с Курской и Нижегородской ж.д.

Второй диаметр проходил от Каланчевской площади через Лубянскую площадь к Смоленскому рынку. Выход тоннеля на Каланчевской площади предполагалось соединить с путями Северной (Ярославской), Николаевской (Октябрьской) и Казанской ж.д., а выход у Смоленского рынка - с Киевской ж.д.

Третий диаметр проходил от Виндавского (Рижского) вокзала через Лубянскую площадь до Серпуховской площади. Выходы тоннелей предполагалось соединить с путями Виндавской (Рижской) и Павелецкой ж.д.

Проектом предусматривалось создание специальной пересадочной станции, где можно было перейти на любое из этих направлений.

Стоимость всех работ по проекту составляла 92,5 млн. руб. Все они, включая электрификацию пригородных участков, должны были быть завершены уже в 1917 г. Это были чрезвычайно сжатые сроки, учитывая огромные масштабы строительных работ, электрификации пригородных участков и тоннелей, создания подвижного состава [1995Л, с.19-20].

Начавшиеся переговоры с возможными подрядчиками и возведение у Калитников первого в России электродепо оборвала Первая мировая война, но многие проектные наработки и результаты изысканий были сохранены энтузиастами-инженерами и использовались при строительстве метрополитена уже в иную, советскую эпоху [М-XX, с.272].

"Вопрос о метрополитене ставился в дореволюционной Москве, начиная с 1900. Проекты разрабатывались и представлялись как представителями английского и германского капитала, которые добивались в 1912 концессии на строительство метрополитена, так и отдельными гласными городской думы, объединившимися с русским банковским капиталом. В 1913 при трамвайном управлении городской управы был образован специальный отдел по разработке проекта Московского метрополитена. Однако дальше обсуждений и проектов дело о метрополитене не пошло. И только Советское правительство осуществило грандиозное сооружение метрополитена." [БСЭ1, т.39, ст.214]

В 1918 г. арх. Б.В.Сакулин (Б.С.?) составил план технико-экономической организации Москвы и трех колец расселения и предлагал в ходе перепланировки улиц Москвы построить линии метрополитена, которые бы связали центр с пригородным ж.д. движением [1997ЭМ, с.478].

Транспортом столицы с 1919 г. ведало Управление "Московское коммунальное хозяйство" (МКХ; в 1929-1931 - "Московское областное коммунальное хозяйство").

По данным Г.С.Касаткина [1995Л, с.20], подтверждаемым энциклопедией [1997ЭМ, с.478], специалисты Управления МКХ в 1922 г. разработали сеть линий метрополитена, включавшую 6 диаметров (Дорогомиловско-Преображенский, Всехсвятско-Богородский, Даниловско-Марьинский, Пресненско-Рогожский, Хамовническо-Петровский и Калужско-Лефортовский), двух кольцевых линий в центральной части города, по Бульварному и Садовому кольцу, а также двух полуколец, вытянутых с севера на юг и с запада на восток.

В 1922 г. МКХ издало брошюру Л.Н.Бернацкого "Москва будущего - пути и средства сообщения". По данным В.С.Пикуля, в ней была рекомендована схема метрополитена, включающая пять диаметральных линий, независимых от магистральных железных дорог, и две кольцевые линии, по Бульварному и Садовому кольцу. Установленные МКХ "Основные задания для Московского метрополитена" и схема Л.Н.Бернацкого стали основой для всех советских проектов Московского метрополитена [2001МТ, с.40].

В 1923 при Управлении трамвая (с 1927 - Управление московских городских железных дорог (МГЖД), в 1929-1931 - Трест Московских железных дорог Испокома Моссовета) было создано Бюро по проектированию Московского метрополитена [1960ЕК, с.9]. Есть серьезное подозрение, что в источнике грубая смысловая ошибка, и названное бюро было образовано не в 1923 г., а в 1913 г.

В 1924 г. на должность зам. заведующего отдела метрополитена МКХ был назначен С.Н.Розанов. После 1905 г. он эмигирировал во Францию, где в течение 10 лет занимался проектированием и строительством метро в Париже, был начальником технических служб Парижского метрополитена [2001Л, с.40].

В том же 1924 г. МКХ поручило подведомственному Управлению московских городских железных дорог и трамвайной сети подготовить пригодный к быстрой реализации проект метрополитена с производством первоочередных натурных изысканий [1995Л, с.20; 1997ЭМ, с.478].

В Управлении в 1924 г. был создан подотдел метрополитена, который возглавил главный инженер(?) Управления А.В.Гербко и куда вошли известные специалисты, будущие руководители разделов проекта: С.Н.Розанов (общее проектирование), К.С.Мышенков (готовил конструктивные и строительные чертежи), М.Н.Мошков, А.М.Горьков, С.М.Денисов, В.М.Назаров, В.Г.Цирес (Цырис?) и А.Д.Алексеев [1995Л, с.20; 1997ЭМ, с.478]. Подотдел возглавлял главный инженер Управления трамвая А.В.Гербко [2001МТ, с.40].

Специалисты подотдела метрополитена в 1925-1930 гг. разработали сеть из четырех диаметральных и одной кольцевой линии, протяженностью около 50 км - так называемый проект МГЖД [1995Л, с.20; 2001МТ, с.40].

В 1925 г. в качестве первоочередной линии был выбран Мясницкий радиус [1954Р, с.16]; по этой трассе в 1924-1925 гг. было проведено бурение 55 разведочных скважин и составлены продольные геологические профили [1932ММ, с.18]. Затем, помимо линии от Сокольников к центру, было введено ответвление к Арбату. Однако проект Мясницкого радиуса в 1925 г. не был принят, так как "не удовлетворял транспортные потребности москвичей" [1984ЦФ, с.4].

В 1926 г. ведущие специалисты подотдела метрополитена были командированы Моссоветом в Париж, Берлин и Гамбург для уточнения технологических вопросов. Впоследствии это стало поводом для репрессий в отношении наиболее грамотные разработчиков - С.Н.Розанова, К.С.Мышенкова и А.В.Гербко - и для замалчивания разработанного ими проекта при принятии решения о строительстве метрополитена в Москве [2001МТ, с.40].

В этот период на концессию по строительству Московского метрополитена претендовала германская фирма Siemens-Bauunion, но получила отказ.

Последняя версия проекта МГЖД, согласно [1935НМК, с.20], относится к 1929 г.

Окончательное решение о строительстве метрополитена в Москве было принято 15 июня 1931 г. на Пленуме ЦК ВКП(б), проходившем с 11 по 15 июня. В резолюции по докладу Л.М.Кагановича [1931П, том 3, с.113-126] было сказано:

"Текущая работа по улучшению трамвайного хозяйства, его частичной реконструкции и расширению трамвайной сети, смягчая в известной мере траспортные затруднения города на данном этапе, не разрешают в целом общей проблемы развития пассажирского транспорта в Москве. Пленум ЦК считает, что необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок, с тем чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена. С этим строительством необходимо связать сооружение внутригородской электрической железной дороги, соединяющей Северную, Октябрьскую и Курскую дороги непосредственно с центром города" [1931П, т.3, с.120].

Эту цитату редко приводят полностью, обычно сохраняют лишь среднее предложение, а о глубоком вводе - подземной ж.д. линии, соединяющей основные вокзалы - стараются не упоминать вообще. Однако без учета всех обстоятельств невозможно понять мотивы, которыми руководствовались составители первых и последующих схем Московского метрополитена.

В августе 1931 г. СНК утвердил смету и трассу первой линии 1-й очереди строительства метрополитена и поручил Наркомату путей сообщения выполнять функции заказчика по проектированию, строительству и вводу метрополитена в эксплуатацию. В августе 1931 г. Моссоветом было образовано оргбюро Метростроя, руководителем которого был назначен П.П.Ротерт, а его первым заместителем - К.С.Финкель [1935РСМ, с.394].

23.08.1931 постановлением СНК СССР начальником строительства Московского метрополитена был назначен (по совместительству) П.П.Ротерт, возглавлявший в тот момент строительство ДнепроГЭСа. Поставив условием свободу в подборе кадров, он "вытащил" с Соловков и вновь привлек к работе С.Н.Розанова [2001МТ, с.40; М13047].

В сентябре 1931 г. проектировщики подотдела метрополитена МГЖД были объединены в составе Технического отдела Управления Метростроя, который по рекомендации С.Н.Розанова возглавил его однокашник, один из руководитель строительства Московской Окружной ж.д. В.Л.Николаи. В Техническом отделе и был разработан первый вариант первой очереди Московского метрополитена [1995Л, с.20; 01, с.40].

С.М.Кравец был назначен главным архитектором и начальником архитектурного бюро. С.Н.Розанов, назначенный главным инженером Метростроя по тоннельным работам, отвечал за конструкции, К.С.Мышенков работал по электротяге, М.Н.Мошков занимался изысканиями, А.М.Горьков - трассированием, В.Г.Цирес - развитием сети линий, А.Д.Алексеев - технико-экономическим обоснованием [2001МТ, с.41].

Постановлением Совета Труда и Обороны СССР от 13.11.1931 №512 работы по сооружению Московского метрополитена были отнесены к группе ударных строительств [Музей].

В брошюре И.Е.Катцена [1931К] изложен, по-видимому, впервые, самый первый вариант 1-й очереди строительства метрополитена и глубокого ввода, разработанный непосредственно после Июньского пленума. Подземная линия метрополитена длиной 6.5 км идет мелким заложением от Гавриковой ул. до Дворца Советов, имея станции: Гаврикова Улица, Каланчевская Площадь, Красные Ворота, Мясницкие Ворота, Площадь Дзержинского, Площадь Свердлова, Охотный Ряд, Библиотека Ленина, Улица Фрунзе, Дворец Советов.

При скорости сообщения в 30 км/ч эту линию можно было бы проехать за 13 мин; интервал планировался до 1 мин, а провозная способность - до 60000 пассажиров в час в каждом направлении. Поезда планировались уменьшенного по сравнению с железнодорожным габарита (шириной 2.7 м), из моторных и прицепных вагонов, от 4 до 6 (в час "пик") в составе. Первая линия могла быть сооружена уже к концу 1933 г. [31, с.37]. Ее стоимость вместе с депо и подвижным составом оценивалась в 65 млн руб, причем себестоимость перевозки пассажиров была бы на 25% ниже, чем на трамвае [1931К, с.38].

На схеме показаны и перспективные участки - на северо-восток через ст. Сокольники и на юго-запад со станциями Мансуровский Переулок, Крымская Площадь и Хамовники с перспективой дальнейшего продления в направлении ж.д. станции Воробьевы Горы и самих Ленинских гор.

Проект первой очереди строительства.

Из брошюры И.Е.Катцена (1931)

В [31, с.24] перечислены направления следующих линий: по Тверской ул., по Арбату, в Замоскворецком и Таганском направлении и т.д. В пятилетний срок протяженность линий может быть доведена до 50 км [1931К, с.37].

Электрифицированный железнодорожный диаметр длиной 11.5 км должен был ответвляться от путей Северной ж.д. (совр. Ярославское направление Московской ж.д.) в направлении центра города на 4-м километре, между совр. пл. Маленковская и Москва-3. Он имел станции Балтийский Вокзал, Самотека, Трубная Площадь, Площадь Дзержинского, Площадь Ногина, Садовая Улица и Москва-Рогожская, после которой примыкал к путям Нижегородской ж.д. Кроме того, в районе Чухлинка - Шереметьево (Плющево) диаметр примыкал и к путям Казанской ж.д. Пересадка с линии метро на ж.-д. диаметр планировалась по ст. Площадь Дзержинского.

Железнодорожный диаметр от Маленковской до Трубной пл. планировался эстакадным, участок от Трубной пл. до пл. Ногина длиной 1.3 км - подземным, далее - вновь эстакадным. Стоимость его (без учета подвижного состава) оценивалась в 30 млн руб. Рассматривался также более короткий (на 0.3 км) вариант трассировки восточного участка ж.-д. диаметра в тоннеле под Таганским холмом со станциями Таганская Площадь и Абельмановская Застава и выходом непосредственно к бывшему Нижегородскому вокзалу [1931К, с.18-21].

Первоначально НКПС требовал использования и на метрополитене, и на глубоком вводе подвижного состава ж.д. габарита (ширина 3.20 м), но снял свое требование в отношении метрополитена из-за невозможности проведения мелким заложением линии с ж.д. габаритом под Мясницкой ул. без дополнительных работ по подводке фундаментов [1932ММ, с.174].

Для опытной проверки воможности строительства по парижскому способу закрытой проходки и с использованием чертежей проекта МГЖД в ноябре 1931 г. был образован опытный участок на Русаковской ул., 13, у Митьковской ж.д. ветки (позже получил обозначения "дистанция №4" и "шахта №29"), и заложен сперва наклоннный бремсберг, а затем шахта [2001МТ, с.41]. В ноябре начали строить эстакаду, а 10 декабря - вынимать грунт. Строительство велось по рабочим чертежам В.Л.Маковского из Технического отдела Управления Метростроя [1995М, с.59; 1935РСМ, с.21, 395, 461] и проекту производства работ В.С.Пикуля [М13047].

Прокладка опытной штольни не обошлась без неприятностей: она вошла в водоносный слой, произошла осадка поверхности земли; кирпичное здание, расположенное рядом, получило деформации и в довершение 12.02.1932 лопнула водопроводная магистраль, что привело к затоплению выработки. В общем, необходимый опыт строительства "парижского" односводчатого тоннеля с обделкой из бутового камня был получен [1995Л, с.21].

А рядом, на дистанции №3, 15.05.1932 была начата проходка по открытому берлинскому способу [Музей].

В июне 1932 г. выработку шахты №29 осмотрели английские эксперты, после чего было решено отказаться от такой технологии работ [М13047].

Первая линия протяженностью 6.5 км могла, по расчетам специалистов Метростроя, быть построена в течение 2-3 лет [1935РМ, с.13].

Но ни предложенная протяженность первой линии, ни сроки строительства первоочередных линий и сети метрополитена протяженностью 80 км в целом не удовлетворили заказчика - секретаря ЦК ВКП(б) И.В.Сталина.

Первый секретарь МГК ВКП(б) Л.М.Каганович в докладе о работе МК и МГК ВКП(б) на III Московской областной и II Московской городской конференциях ВКП(б) 23.01.1932 сообщил, что вождю был доложен план строительства первоочередных линий с окончанием в 1936 г., однако И.В.Сталин предложил закончить их в 1935 г. В состав этих первоочередных линий метрополитена, строящихся в 1932-1935 гг., вошли Мясницкий, Усачевский, Арбатский, Тверской, Таганский, Покровский и Замоскворецкий радиусы суммарной длиной 58.4 км и ожидаемым объемом перевозок до 1000 млн пассажиров в год.

В эти же сроки предполагалось построить глубокий железнодорожный ввод; на последующие годы оставалось строительство Рогожского, Краснопресненского, Дзержинского радиусов и Кольцевой линии [1932ЛМК, с.97-98].

Перспективная схема линий, приложенная к докладу Л.М.Кагановича.

Из книги "Московские большевики в борьбе за победу пятилетки" (1932)

Самая же первая очередь решением МК ВКП(б) и Моссовета по предложению Л.М.Кагановича была удлинена почти вдвое, до 12 км [1935РМ, с.13]. В состав Мясницко-Усачевского диаметра были включены концевые участки Дворец Советов - Крымская Площадь, Гаврикова Улица - Сокольники, и он удлинился до 8.9 км. Было также решено в первоочередном порядке строить Арбатский радиус от Сапожковской площади длиной 2.6 км со станциями Библиотека Ленина (2) - Арбатская Площадь - Серебряный Переулок - Смоленский Рынок [1995Л, с.20]. Эти три радиуса составили и первую очередь строительства, которую в январе 1932 г. предполагалось закончить и ввести в эксплуатацию в конце 1933 г. [1932ЛМК, с.98].

На этих трех радиусах должно было обращаться 144-152 вагона (в зависимости от глубины заложения); депо предполагалось разместить на ул. Матросская Тишина. Пропускная способность линии была принята в 30000 чел/час в каждую сторону [1932ММ, с.32, 70, 74].

Из сказанного можно заключить, что в январе 1932 г. очередность строительства метрополитена была такой:

Подготовительные работы и строительство участков 1-й очереди были начаты весной 1932 [1997Э, с.478]. В апреле 1932 г. началось дополнительное разведочное бурение по трассе 1-й очереди [1935РМ, с.65].

К 01.05.1932 в Техническом отделе Метростроя был подготовлен технический проект первой очереди строительства Мясницко-Усачевского диаметра и Арбатского радиуса мелкого заложения [1935РСМ, с.21-22].

В начале 1932 г. В.Л.Маковский представил докладную записку о необходимости перехода к глубокому заложению руководству Метростроя, затем второму секретарю МГК ВПК(б) Н.С.Хрущеву, а 01.03.1932 опубликовал критическую статью в "Правде". По требованию Моссовета и МГК ВКП(б), высказанному на совещании 18.04.1932 и оформленному решением от 09.05.1932, в течение одной недели, к 16.05.1932, был составлен и второй проект - глубокого заложения. В нем было два варианта трассы, отличающиеся участком от Каланчевской пл. до пл. Дзержинского - основной через Красные Ворота и чуть более короткий (на 134 м) под проектируемой Ново-Мясницкой ул.

Перспективная схема линий в обоих вариантах включала пять диаметров: Мясницко-Усачевский, Таганско-Тверской, Арбатско-Покровский, Дзержинско-Замоскворецкий и Рогожско-Краснопресненский [1932ММ, сс. 9-12 и 43-46], которые должны были строиться в три очереди [1932ММ, с.213].

Летом 1932 г. рассматривалась также возможность добавления к перспективной схеме помимо Кольцевой линии еще и Калужско-Тимирязевской линии. Интересно, что на перспективной схеме эти диаметры имели следующие цвета [1932ММ, с.212-213]:

|

Диаметр |

Цвет |

|

Мясницко-Усачевский |

красный |

|

Таганско-Тверской |

зеленый |

|

Арбатско-Покровский |

коричневый |

|

Дзержинско-Замоскворецкий |

синий |

|

Рогожско-Краснопресненский |

желтый |

|

Калужско-Тимирязевский |

фиолетовый |

Уличная реклама с перспективной схемой Московского метрополитена. Источник не найден.

Хотя альбом схем, прилагавшийся к книге [1932ММ], не найден, топология схемы, по крайней мере в пределах Садового кольца, может быть восстановлена по имеющимся в ней упоминаниям, описаниям трасс линий и пересадочных станций. Лишь трасса Калужско-Тимирязевского диаметра не может быть восстановлена точно.

|

Диаметр |

Станции |

|

Мясницко-Усачевский |

Черкизово - Халтуринская Улица - Преображенская Застава - Стромынка - Сокольники - Гаврикова Улица - Каланчевская Площадь - Красные Ворота - Мясницкие Ворота - Площадь Дзержинского - Площадь Свердлова - Охотный Ряд - Библиотека Ленина - Улица Фрунзе - Дворец Советов - Мансуровский Переулок - Крымская Площадь - Хамовники - Воробьевы Горы |

|

Арбатско-Покровский |

Кутузово - Дорогомиловская Застава - Брянский Вокзал - Смоленский Рынок - Серебряный Переулок - Арбатская Площадь - Библиотека Ленина - Красная Площадь - Ильинские Ворота - Покровские Ворота - Курский Вокзал - Гороховская Улица - Бауманская Площадь - Спартаковская Площадь - Переведеновский Переулок - Электрозаводская - Семеновская Площадь - Мироновская Улица - Стадион |

|

Таганско-Тверской |

Завод АМО - Кожухово - Велозавод - Крутицкий Вал - Крестьянская Застава - Таганская Площадь - Яузские Ворота - Площадь Ногина - Красная Площадь - Охотный Ряд - Моссовет - Страстная Площадь - Садово-Триумфальная Площадь - Белорусско-Балтийский Вокзал - Бега - Стадион Динамо - Академия Воздушного Флота - Аэропорт - Всехсвятское |

|

Дзержинско-Замоскворецкий |

Нижние Котлы - Автозаводский Мост - Даниловский Рынок - Завод Ильича - Добрынинская Площадь - Кадашевская Слобода - Москворецкая - Красная Площадь - Площадь Свердлова -Трубная Площадь - Сухаревская Площадь - Безбожный Переулок - Балтийский Вокзал - Алексеевское - Ново-Останкино - Останкино |

|

Рогожско-Краснопресненский |

Станция Пресня - Ваганьково - Краснопресненская Застава - Площадь Восстания - Арбатская Площадь - Улица Фрунзе - Москворецкая - Яузские Ворота - Земляной Вал - Площадь Прямикова - Застава Ильича - Проломная Улица - Новая - Дангауэровка - Соколиная Гора |

|

Калужско-Тимирязевский |

... - Савеловский Вокзал - Палиха - Селезневская Улица - Садово-Каретная Улица - Страстная Площадь - Никитские Ворота - Арбатская Площадь - Дворец Советов - Якиманка - Калужская Площадь - Калужская Застава - ... |

|

Глубокий ж.д. ввод |

Балтийский Вокзал - Самотека - Трубная Площадь - Площадь Дзержинского - Площадь Ногина - Яузские Ворота - Таганская Площадь - Абельмановская Застава |

Под Красной площадью, параллельно Верхним торговым рядам, был спроектирован пересадочный узел трех линий: Арбатско-Покровской, Таганско-Тверской и Дзержинско-Замоскворецкой.

Схема предусматривала всего два перехода через Москву-реку: на Арбатском радиусе между ст. Смоленский Рынок и Брянский Вокзал (чуть южнее Бородинского моста) и на Замоскворецком радиусе у ст. Москворецкая. В обоих случаях предполагался мостовой переход.

23.05.1932 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление "О проектах и смете строительства метрополитена". Оно упомянуто в [СиК, с.263] со ссылкой на РГАСПИ, ф.17, оп.3, д.885, л.4.

Постановлением Совнаркома Союза ССР №806 от 25.05.1932 г. было установлено: "Участок от Сокольников до Площади Свердлова с закладкой на большую глубину строить закрытым способом, решение об остальных участках принять по результатам экспертизы". В документе также указывалось: "Считать Метрострой важнейшей государственной стройкой с обеспечением ее материалами, металлом, цементом, средствами транспорта и т.п., как первоочередной важности ударной стройки всесоюзного значения" [Музей; 1935РМ, с.65].

После этого оба проекта были представлены на рассмотрение советской, германской, английской и французской экспертизы. Эксперты должны были ответить на ряд вопросов относительно схемы линий, глубины заложения, способа работ, подвижного состава, электроснабжения и т.д.

Комиссию отечественных экспертов возглавлял академик И.М.Губкин, иностранными экспертами были специалисты из Германии, Франции и Англии [1995Л, с.21].

Комиссия Губкина в вопросе о глубине заложения ограничилась лишь участком от пл. Свердлова до Крымской пл. (вопрос о восточном участке Мясницко-Усачевской линии считался решенным постановлением от 25 мая) и в своем заключении от 07.08.1932 рекомендовала вести Мясницко-Усачевский диаметр от ст. Площадь Свердлова до ст. Библиотека Ленина глубоким заложением, перейти к мелкому заложению на перегоне до ст. Дворец Советов и идти мелким заложением до ст. Крымская Площадь; Арбатский радиус - вести мелким заложением. Трассу Мясницкого радиуса комиссия рекомендовала сместить под Ново-Мясницкую улицу. На станциях Красные Ворота, Крымская Площадь и Смоленский Рынок комиссия предложила предусмотреть возможность в будущем пересадки на Кольцевую линию. Наконец, комиссия подтвердила, что ввод линий первой очереди к 01.01.1934 вполне возможен [1932ММ, с.102-103].

В ходе обсуждения проектов и экспертиз летом 1932 г. из первой очереди строительства были исключены станции Площадь Свердлова, Улица Фрунзе, Мансуровский Переулок и Серебряный Переулок [1932ММ, с.101-102]. (В порядке курьеза можно отметить "уцелевшую" станцию Площадь Свердлова на картах в книжках П.Лопатина [1934ПЛ] и Н.М.Коробкова [1935НК], изданных в 1934 и 1935 г.!)

Схема первой очереди с "лишней" станцией Площадь Свердлова.

Из книги Н.М.Коробкова (1935).

Несмотря на принятое в мае 1932 г. решение о переходе к глубокому заложению под Мясницкой ул. и на рекомендацию комиссии И.М.Губкина, к железнодорожному габариту так и не вернулись [1932ММ, с.102 и 175].

Итак, после изучения результатов экспертиз, проведенных в июне-августе 1932, было решено вести строительство комбинированием глубокого и мелкого заложения тоннелей: глубоким заложением - участок от ст. Сокольники через Площадь Свердлова до ул. Фрунзе, мелким заложением - участок от ул. Фрунзе до Крымской пл. и Арбатский радиус [1935РСМ, с.22-23; 1995Л, с.21].

Однако реализовать это решение оказалось невозможно, так как на участке вблизи ст. Каланчевская Площадь в течение лета и осени 1932 г. так и не удалось пройти 8 шахт до заданной отметки в мощных слоях глины. Пришлось и на этом конце Мясницкого радиуса, от Сокольников до Каланчевской пл., вернуться к мелкому заложению [2001МТ, с.41].

Что касается способа проходки, то в зависимости от местных условий было решено использовать и открытый берлинский способ строительства, и закрытый (горный) парижский способ, и - при прохождении староречий и неустойчивых грунтов - лондонский щитовой способ.

После многочисленных дискуссий весной 1933 г. было решено строить Арбатский радиус дворами, в стороне от Арбата, траншейным способом, когда по обе стороны будущего тоннеля роют короткими участками траншеи, в которых возводят стены. Затем сооружают перекрытие тоннеля, из-под перекрытия вынимают основную массу грунта и, наконец, бетонируют основание (лоток) тоннеля [1995Л, с.21]. Этот способ получил тогда название московского.

25 шахт Мясницкого радиуса были заложены в июле 1932 г. и пройдены в течение 1933 г. Проходка шахт Арбатского радиуса началась в декабре 1933 г. [1935РМ, с.18, 69].

Проходка из шахты №29 на опытном участке длиной 50 м была завершена в июне 1933 г. [2001МТ, с.41], а на всей дистанции в 223 м (вариант: 229 м) - 25.01.1934. Пути на всем опытном участке были уложены к 01.04.1934 [М13047]. Шахты, пройденные заранее в направлении от опытного участка в сторону ст. Гаврикова Улица, при возвращении к открытой проходке были частично засыпаны.

Опережая разработку Генерального плана в целом и как бы задавая его транспортную составляющую, СНК СССР 21.03.1933 постановлением №529 утвердил разработанную еще в начале 1932 г. общую перспективную схему линий Московского метрополитена. Схема включала пять диаметров суммарной длиной 80.3 км, с 83 станциями [1965У; 2003ЛК, с.417 и далее]:

|

Диаметр |

Конечные пункты |

Длина, км |

Количество станций |

|

Фрунзенско-Мясницкий |

Черкизово - Ленинские Горы |

16.0 |

15 |

|

* Мясницкий радиус |

10.0 |

||

|

* Фрунзенский радиус |

6.0 |

||

|

Арбатско-Покровский |

Благуша - Кутузово |

14.3 |

15 |

|

* Арбатский радиус |

5.0 |

||

|

* Покровский радиус |

9.3 |

||

|

Таганско-Тверской |

Автозаводская - Всехсвятское |

20.1 |

19 |

|

* Тверской радиус |

9.5 |

||

|

* Таганский радиус |

10.6 |

||

|

Дзержинско-Замоскворецкий |

Нижние Котлы - Останкино |

15.8 |

18 |

|

* Дзержинский радиус |

7.8 |

||

|

* Замоскворецкий радиус |

8.0 |

||

|

Краснопресненско-Рогожский |

Ваганьково - Соколиная Гора |

14.1 |

16 |

|

* Краснопресненский радиус |

4.5 |

||

|

* Рогожский радиус |

9.6 |

||

|

Итого |

80.3 |

83 |

В дальнейшем намечалось строительство Тимирязевско-Калужского диаметра и двух кольцевых линий - по Садовому и по Камер-Коллежскому валу [2003ЛК, с.417].

В постановлении были также установлены предельные сроки окончания сооружений линий метрополитена первой очереди строительства (Кировский радиус - 5.8 км, Фрунзенский - 3.5 км, Арбатский - 2.3 км) [1995М, с.43].

Перспективная схема Московского метрополитена по постановлению СНК СССР от 21.03.1933.

Из брошюры Н.Н.Улласа (1965).

Перспективная схема Московского метрополитена вскоре после перехода к глубокому заложению. В проекте еще сохраняется глубокий ж.д. ввод. Южный участок Замоскворецкого радиуса уже загнут вдоль Загородного шоссе.

Из книги П.Лопатина (1934).

Технический проект 1-й очереди составлялся до середины 1933 г. С 01.06.1933 г. проектный отдел Управления Метростроя был преобразован в Центральную проектную контору "Метропроект" (руководитель проф. В.Л.Николаи), в которой было образовано два сектора - строительный (С.Н.Розанов) и электротяговый (К.С.Мышенков).

По мере строительства линий первой очереди в перспективную схему вносился ряд изменений, срок окончания строительства 1-й очереди сдвигался, сокращался состав и протяженность линий 2-й очереди, и лишь суммарная длина линий оставалась неизменной и равной 80.3 км, как было задано постановлением 21.03.1933 г.

Британская экспертиза 1932 г. предложила состыковать четыре радиуса метро не так, как они планировались, а именно - вместо пересекающихся Замоскворецко-Дзержинского и Таганско-Тверского радиуса построить касающиеся Замоскворецко-Тверской и Дзержинско-Таганский. Это предложение было принято не позднее середины 1934 г.

Кроме того, отказались от строительства тройной пересадочной станции под Красной площадью. Вместо этого пересадочный узел четырех диаметров из пяти, исключая Рогожско-Краснопресненский, было решено строить с привязкой к станции Охотный Ряд.

К 30.12.1933 общий план строительных работ был выполнен на 10%. Длительный период "раскачки" (а по существу - организации и приобретения опыта) на строительстве 1-й очереди закончился пленумом Моссовета 29.12.1933 и совместным решением МК, МГК ВКП(б), Моссовета и Мособлисполкома о строительстве. После него была увеличена численность Метростроя, выработка увеличилась в несколько раз, и появилась перспектива закончить первую очередь до конца 1934 г. В мае на строительстве работало 75639 человек, на участке Охотный Ряд - Площадь Дзержинского работало два щита [1935МР, с.21, 69-71].

Выступая 16.07.1934 г. на пленуме Моссовета с участием ударников Метростроя, фабрик и заводов Москвы, Л.М.Каганович отметил успехи строительства и объявил, что на ближайшие 4 года намечено построить еще около 20 км новых линий метро. Однако, сказал он, решения о линиях метро 2-й очереди еще нет - идет подготовка проектных материалов. По требованию И.В.Сталина линии 2-й очереди должны были прежде всего охватить вокзалы [1934ЛК, с.27].

Предварительно в состав 2-й очереди были включены линии:

Карта, соответствующая предложениям Л.М.Кагановича, опубликована в сборнике "Московский метрополитен имени Л.М.Кагановича" (1935) и воспроизведена на Постоянно-действующей выставке Генплана. Она уверенно датируется 1934 годом, так как на ней обозначена станция Мясницкие Ворота, переименованная в Кировскую постановлением ЦИК СССР от 17.12.1934.

Предполагаемые линии 2-й очереди по состоянию на июль 1934 г.

Из книги "Московский метрополитен имени Л.М.Кагановича" (1935).

На участках, предлагаемых во вторую очередь строительства, мы видим станции:

В июле 1934 было выпущено постановление СНК СССР, которым было установлено направление линии второй очереди Моск. метрополитена [БСЭ1, т.39, ст.214].

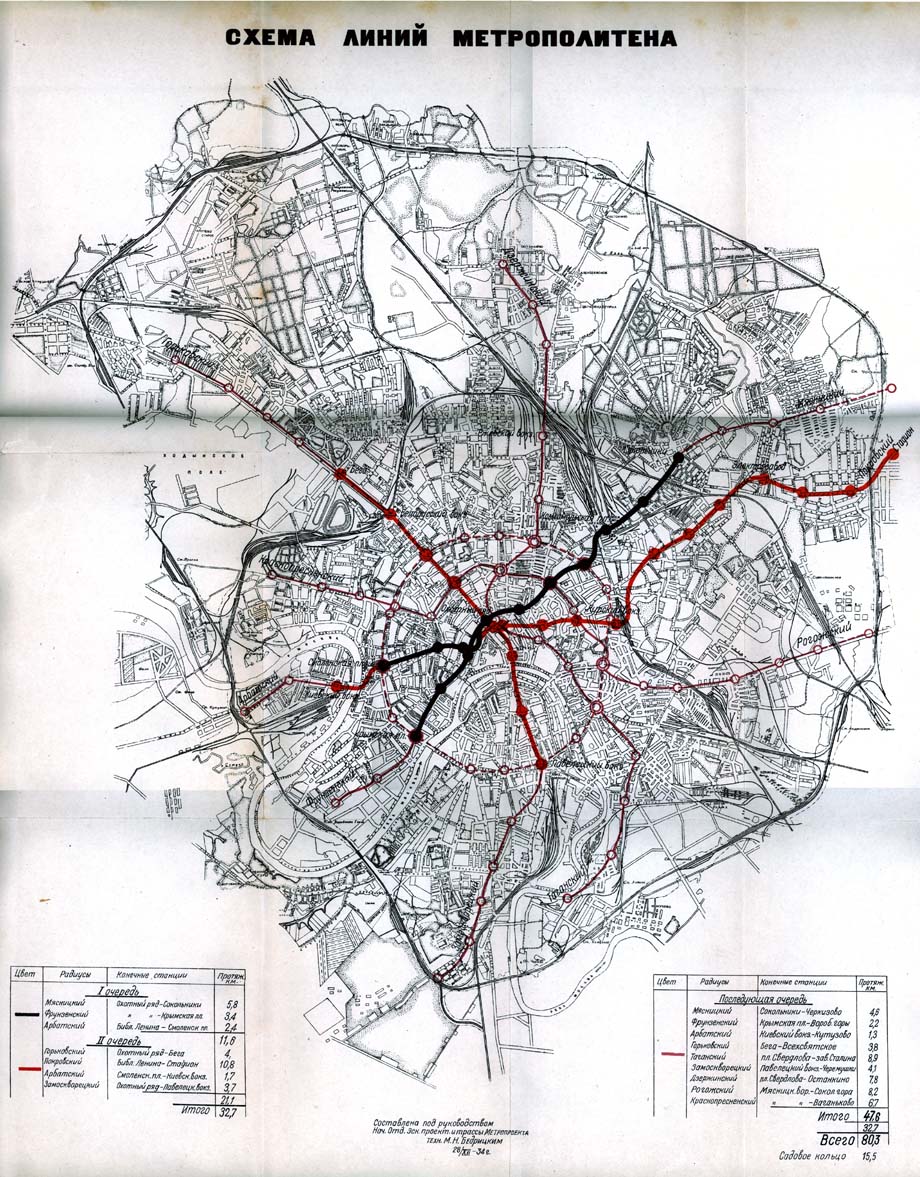

К книге [1935РСМ] приложена перспективная схема, составленная начальником отдела эскизного проектирования и трассы Метропроекта М.Н.Бедрицким и датированная 28.12.1934.

Перспективная схема линий Московского метрополитена по состоянию на декабрь 1934 г.

Из книги "Рассказы строителей метро" (1935).

На ней мы видим очередные изменения, внесенные и в линии второй очереди, а также в перспективные линии. Горьковский радиус все-таки продлен до ст. Бега, "посаженной" на пересечении Ленинградского проспекта с Башиловкой; Замоскворецкий радиус лишился станции Вешняковский переулок, а Покровский радиус - станции Гороховская Улица.

Замоскворецкий радиус после ст. Павелецкий Вокзал выходит на старую трассу и идет до ст. Даниловский Рынок, но после нее уходит с Варшавского шоссе к западу на Малую Тульскую ул. и Загородное шоссе, имея три станции: Духовской Переулок, Больница Кащенко, и у пересечения с М.-О.ж.д. - Загородное Шоссе.

Таганский радиус от Центрального пересадочного узла идет по старой трассе до ст. Крестьянская Застава, а от нее на юг по Камер-Коллежскому валу, имея станции Дубровский Проезд, Симоново и Завод Сталина.

Дзержинский радиус трассируется по 1-й Мещанской ул. вместо 2-й Мещанской.

Центральная часть Краснопресненско-Рогожского диаметра более не обходит Кремль с юга, а вместо этого трассируется от ст. Площадь Восстания до ст. Никитские Ворота, далее по северной части Бульварного кольца через ст. Пушкинская Площадь, Трубная Площадь, Мясницкие Ворота, Покровские Ворота, Серебряническая Набережная, далее старой трассой.

Как перспективная обозначена Кольцевая линия по Садовому кольцу с 17 станциями.

|

Радиус |

Конечные пункты |

Длина, км |

Количество станций |

|

1-я очередь строительства |

|||

|

Мясницкий радиус |

Охотный Ряд - Сокольники |

5.8 |

7 |

|

Фрунзенский радиус |

Охотный Ряд - Крымская Площадь |

3.4 |

3 |

|

Арбатский радиус |

Библиотека Ленина - Смоленская Площадь |

2.4 |

3 |

|

Итого |

11.6 |

13 |

|

|

2-я очередь строительства |

|||

|

Горьковский радиус |

Охотный Ряд - Бега |

4.9 |

5 |

|

Покровский радиус |

Библиотека Ленина - Стадион |

10.8 |

11 |

|

Арбатский радиус |

Смоленская Площадь - Киевский Вокзал |

1.7 |

1 |

|

Замоскворецкий радиус |

Охотный Ряд - Павелецкий Вокзал |

3.7 |

3 |

|

Итого |

21.1 |

20 |

|

|

Последующая очередь строительства |

|||

|

Мясницкий радиус |

Сокольники - Черкизово |

4.6 |

4 |

|

Фрунзенский радиус |

Крымская Площадь - Воробьевы Горы |

2.2 |

2 |

|

Арбатский радиус |

Киевский Вокзал - Кутузово |

1.3 |

2 |

|

Горьковский радиус |

Бега - Всехсвятское |

3.8 |

4 |

|

Таганский радиус |

Площадь Свердлова - Завод Сталина |

8.9 |

8 |

|

Замоскворецкий радиус |

Павелецкий Вокзал - Черемушки |

4.1? |

5 |

|

Дзержинский радиус |

Площадь Свердлова - Останкино |

7.8 |

7 |

|

Рогожский радиус |

Мясницкие Ворота - Соколиная Гора |

8.2 |

9 |

|

Краснопресненский радиус |

Мясницкие Ворота - Ваганьково |

6.7 |

7 |

|

Итого |

47.6 |

48 |

|

|

Всего |

80.3 |

81 |

|

|

Кольцевая линия |

|||

|

Кольцевая линия |

15.5 |

17 |

|

В том же 1934 г. было решено называть по разному станции пересадочных узлов. Появились, хотя далеко не сразу вошли в обиход, названия Улица Коминтерна, Площадь Свердлова, Площадь Революции.

Кстати, в [1935НМК, с.22 и 32] Рогожский радиус назван Дангауэровским, Дзержинский - Останкинским, и даже Усачевский (Фрунзенский) - Остоженским.

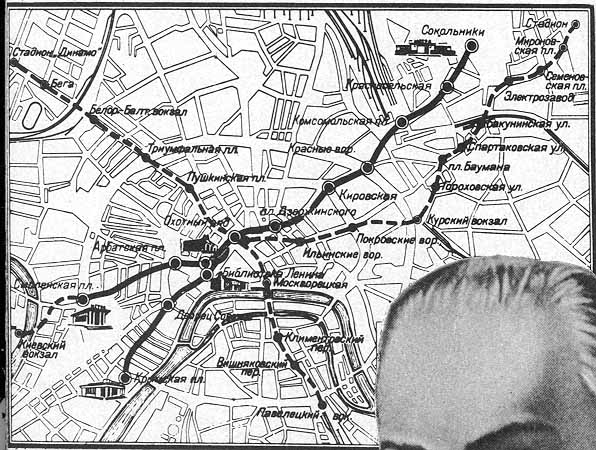

В книге "Метро" [1935РМ, вклейка] приведена, а у И.Сергеевой в [1989ИС] воспроизведена с изменением цветового оформления карта линий 1-й и 2-й очереди, которая датируется мартом-апрелем 1935 г.

Предполагаемые линии 2-й очереди по состоянию на март-апрель 1935 г. Справа - часть портрета П.П.Ротерта.

Из книги И.Сергеевой (1989).

На ней уже обозначен участок Белорусско-Балтийский Вокзал - Бега - Стадион Динамо, но все еще имеются ст. Гороховская Улица и Вишняковский Переулок, пропущенные на схеме М.Н.Бедрицкого. По сравнению со схемой 1934 года изменены названия двух станций: Покровские Ворота вместо Хохловская Площадь и Бакунинская Улица вместо Переведеновский Переулок.

Названия станций 1-й очереди приведены предпусковые: уже Кировская и Красносельская, но еще Крымская Площадь - при том, что дата переименования двух последних и дата подписания книги в печать совпадают - 28.02.1935.

По тексту [1935РМ, с.41-42] Горьковский радиус идет до стадиона "Динамо", Замоскворецкий - до Саратовского вокзала, Покровский - до Международного стадиона имени И.В.Сталина, Арбатский -до Киевского вокзала. Однако приводимая в статье П.П.Ротерта [1935РМ, с.52] общая длина линий 2-й очереди - 20.2 км - соответствует варианту с окончанием Горьковского радиуса у Белорусско-Балтийского вокзала.

В феврале 1935 г., в момент начала рабочего движения по трассе метрополитена, Л.М.Каганович был переведен на должность наркома путей сообщения СССР, а пост первого секретаря МГК ВКП(б) в марте 1935 г. занял Н.С.Хрущев.

26.04.1935 ЦК ВКП(б) и СНК СССР утвердили заключение Государственной комиссии по приемке 1-й очереди Московского метрополитена. На основании Постановления Центрального комитета ВКП(б) и Совнаркома СССР, 13.05.1935 нарком путей сообщения Л.М.Каганович подписал приказ №118/Ц "Об открытии нормального движения по линиям 1-й очереди Московского метрополитена" с 15.05.1935.

15.05.1935 началась эксплуатация линий первой очереди - Кировско-Фрунзенского диаметра, от ст. Сокольники до ст. ЦПКиО имени М.Горького (проектная Крымская Площадь), и Арбатского радиуса от ст. Охотный Ряд до ст. Смоленская.

Эксплуатационная длина Кировско-Фрунзенского диаметра составила 8400 м, Арбатского радиуса от ст. Охотный Ряд - 2615 м [схема]. Стоимость первой очереди выразилась в сумме 760-770 млн руб. [БСЭ1, т.39, ст.205; 1935МР, с.57].

Схема 1-й очереди Московского метрополитена.

С сайта Артемия Лебедева.

10.07.1935 постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) был утвержден Генеральный план реконструкции Москвы, разработанный под руководством В.Н.Семенова и С.Е.Чернышева. План был рассчитан на 10 лет (1935-1945 гг.) с выделением ближайшего трехлетнего периода (1935-1938 гг.).

В постановлении вновь предписывалось "соединить сходящиеся к Москве линии железных дорог тоннелями, построив в первую очередь тоннель, соединяющий линию Курской железной дороги с линией Октябрьской железной дороги", а также перенести часть Московско-Окружной ж.д. к юго-западу и юго-востоку от существовавшей (и существующей по сей день) трассы и электрифицировать все движение в Московском узле [1935ГП, с.15].

При публикации материалов Генерального плана [1935ГП], [1936ГП] детальные здания по метрополитену не приводились, за исключением "Схемы линий Московского метрополитена имени Л.М.Кагановича 1-й и 2-й очередей" в [1936ГП].

Линии 2-й очереди в книге "Генеральный план реконструкции Москвы" (1936).

С сайта Артемия Лебедева.

Во 2-й очереди были выделены и показаны по-разному строящиеся линии (Смоленская - Киевский Вокзал, Коминтерн - Курский Вокзал, Площадь Свердлова - Аэропорт) и проектируемые линии (Курский Вокзал - Стадион, Площадь Свердлова - Павелецкий Вокзал) [1936ГП]. Общая длина эксплуатируемых, строящихся и проектируемых линий составляла 33.9 км с 29 станциями. Эксплуатируемые линии насчитывали 11.7 км с 13 станциями, строящиеся линии 2-й очереди - 11.4 км и 8 станций, проектируемые линии 2-й очереди - 10.8 км и 6 станций [1965У, с.4 и 7, рис.5].

Увеличение длины строящихся линий на 1.1 км по сравнению с мартовскими данными было вызвано новым удлинением Горьковского радиуса. Станцию Бега из проекта исключили, а после ст. Стадион Динамо добавилась ст. Аэропорт. Переход через Москву-реку на Арбатском радиусе запроектировали севернее Бородинского моста, а не южнее, как на всех предыдущих схемах.

Одновременно в борьбе за повышение скорости поездов началось спрямление линий и ликвидация промежуточных станций. Так, на Горьковском радиусе отказались от промежуточной ст. Пушкинская Площадь (построена в 1979); остались Площадь Свердлова, Площадь Маяковского, Белорусский Вокзал, Стадион Динамо и Аэропорт. Замоскворецкий радиус остался в декабрьском варианте (Москворецкая, Климентовский Переулок, Павелецкий Вокзал). На Покровском радиусе были исключены сразу четыре станции: Ильинские Ворота, Хохловская Площадь, Спартаковская Площадь, Мироновская улица [1936ГП].

Линии 2-й очереди в Генеральном плане реконструкции Москвы.

Из брошюры Н.Н.Улласа (1965).

Проект трассы 2-й очереди Метрополитена, составленный Центральной проектной конторой "Метропроект" на основании июльского (1934) постановления СНК СССР, был утвержден 08.05.1935, до принятия Генерального плана в целом. Предположительно строительство 2-й очереди должно было закончиться в 1938 г.

Не позднее середины 1937 г., однако, перечень линий 2-й очереди был значительно сокращен. В нем остались:

Суммарная длина участков этой новой 2-й очереди составила 14.9 км. Вторая очередь строилась глубоким заложением, кроме перегонов Смоленская - Киевская, Аэропорт - Сокол и переходных участков. Из проекта Покровского радиуса были исключены станции Ильинские Ворота и Покровские Ворота; трасса была спрямлена. Среднее расстояние между станциями на второй очереди составило 1660 м, максимальное - 2830 м [БСЭ1, т.39, ст.214-216].

Стоимость строительства линий 2-й очереди была на 30% меньше, чем первой [ИМДВНД, т.3]

Участок до ст. Киевский Вокзал планировалось открыть 01.01.1937; в [1938ХВГ, с.43] приведена фотография с этой датой, выбитой над спуском из аванзала на станцию. Фактически участок Смоленская - Киевская был сдан 15.03.1937 и открыт 20.03.1937. Покровский радиус был в основном готов к открытию 1-й сессии Верховного Совета СССР 12.01.1938 и открыт 13.03.1938. Горьковский радиус предполагалось пустить летом 1938 г., но это произошло лишь 11.09.1938.

10.07.1937 СНК СССР постановлением №1090 утвердил состав линий и проект трассы 3-й очереди метро. Она должна была соединить с центром города два крупнейших индустриальных района: Сталинский и Пролетарский [1943Акт].

В состав 3-й очереди вошли участки, обозначенные в [1936ГП] как проектируемые линии 2-й очереди:

Протяжение третьей очереди должно было составить (не считая ветки в депо и открытого участка) 13.8 км, а всего с открытой частью и веткой - 16.6 км. Большая часть линий (12.2 км) проектировались глубоким заложением; из 6 подземных станций четыре были глубокого заложения и две - мелкого [БСЭ1, т.39, ст.216]. Проектом предусматривалось сокращение длины подходных коридоров до 10 м; 10 эскалаторов должны были соединять платформы станций с уровнем поверхности земли. Вместе с двумя первыми очередями протяженость линий метрополитена должна была достигнуть 40.3 км [1938ХВГ, с.50].

Депо предполагалось разместить в Гольянове, севернее Щелковского шоссе за Московско-Окружной ж.д.; оно соединялось со ст. Стадион имени Сталина наземной веткой в обход Серебряно-Виноградного пруда с одной наземной станцией [БСЭ1, т.39, ст.216].

По сравнению с материалами 1935 г. на участке Курский Вокзал - Электрозавод трасса была спрямлена и вместо четырех станций осталась всего одна ст. Спартаковская - примерно в том же месте, где она и проектировалась в 1935 г. Исключены были также станции Семеновская на Покровском радиусе и Москворецкая на Замоскворецком.

В отличие от перспективной схемы 1934 г., Замоскворецкий радиус был продлен до ст. Завод имени Сталина. Это означало, во-первых, что Замоскворецкий радиус уже не пойдет ни в район Нижних Котлов, ни в Черемушки, и во-вторых, что Таганский радиус не будут вести до Завода имени Сталина, как планировалось ранее.

Линии 3-й очереди в статье "Московский метрополитен" Большой Советской Энциклопедии (т.39, 1938).

После окончания строительства 3-й очереди в течение остальных лет 3-й пятилетки (1938-1942) планировалось построить еще 35 км линий метрополитена:

Новая перспективная схема Московского метрополитена была опубликована в 39-м томе Большой Советской Энциклопедии, в статье, датируемой серединой 1938 г. От схем 1933-1934 гг. она отличается выходом линий метро к перспективным границам Москвы по Генеральному плану. В некоторых местах станции были "посажены" в точках, где в тот момент вообще не было никакого жилья...

Генеральная схема Московского метрополитена в статье "Московский метрополитен" Большой Советской Энциклопедии (т.39, 1938).

Кировско-Фрунзенский диаметр трассировался на северо-востоке вдоль Щелковского шоссе, на юго-западе - вдоль совр. Мичуринского проспекта с поворотом к совр. Рябиновой ул.

Арбатский радиус - вдоль Можайского шоссе с поворотом в Крылатское

Горьковско-Замоскворецкий радиус - на северо-западе вдоль Ленинградского шоссе до пересечения с каналом Москва-Волга, на юге - в район к западу от Павелецкого направления ж.д.

Дзержинско-Калужский - от совр. пл. Северянин по 1-й Мещанской ул. до Калужской заставы, далее по совр. Ленинскому проспекту.

Краснопресненско-Рогожский - в западной части по Хорошевскому и Звенигородскому шоссе, в восточной - вдоль шоссе Энтузиастов с поворотом в Новогиреево.

Таганско-Тимирязевский - на севере вдоль Дмитровского шоссе, на востоке в направлении Кузьминок.

Серпуховско-Сокольнический - в южной части в направлении Б.Черемушкинской улицы, в северо-восточной - через парк Сокольники.

Кольцевая линия шла значительно дальше от центра, чем построенная впоследствии.

|

Диаметр |

Станции |

|

Кировско-Фрунзенский |

3-я Парковая Улица - Черкизово - Преображенская -Сокольники - Красносельская - Комсомольская - Красные Ворота - Кировская - Дзержинская - Охотный Ряд - Библиотека Ленина - Улица Фрунзе - Дворец Советов - ЦПКиО имени М.Горького - Усачевская - Воробьево - Раменки - Никольское - Спасское |

|

Арбатско-Покровский |

Никитинская Улица - Стадион - Электрозавод - Спартаковская - Курский Вокзал - Площадь Революции - Улица Коминтерна - Арбатская - Смоленская - Киевская - Кутузово - Фили - Кунцево - Крылатское |

|

Горьковско-Замоскворецкий |

Поселок ЗИСа - Каширское Шоссе - Нагатино - Завод имени Сталина - Павелецкая - Новокузнецкая - Площадь Свердлова - Маяковская - Белорусская - Динамо - Аэропорт - Сокол - Братцево - Северный Речной Вокзал - Химки |

|

Дзержинско-Калужский |

Северянин - Ростокино - Алексеевское - Ржевский Вокзал - Колхозная Площадь - Дзержинская - Хохловская Площадь - Яузские Ворота - Новокузнецкая - Калужская Площадь - АН СССР - Калужская Застава - (Улица Дмитрия Ульянова) - Семеновское - (Улица Кравченко) |

|

Краснопресненско-Рогожский |

Хорошево - Мневники - Станция Пресня - Ваганьково - Краснопресненская Застава - Площадь Восстания - Боровицкая - Новокузнецкая - Застава Ильича - Завод Серп и Молот (Новая) - Соколиная Гора - Владимирский Поселок - Новогиреево |

|

Таганско-Тимирязевский |

Кузьминки - Вязовка - Карачарово - Остапово - Крестьянская Застава - Таганская - Яузские Ворота - Площадь Свердлова - Каретный Ряд - Площадь Коммуны - Савеловская - Дмитровская - Тимирязевская - Петровско-Разумовская - Верхние Лихоборы - Дегунино |

|

Серпуховско-Сокольнический |

Воронцово - Шаблово - Черемушки - Загородное Шоссе - Серпуховская Застава - Павелецкая - Таганская - Курская - Комсомольская - Митьково - Богородское |

|

Кольцевая линия |

Усачевская - Калужская Застава - Серпуховская Застава - Завод имени Сталина - Остапово - Завод Серп и Молот - Лефортово - Спартаковская - Красносельская - Ржевский Вокзал - Савеловский Вокзал - Динамо - Краснопресненская Застава - Киевская - Усачевская |

Строительство линий 3-й очереди началось в 1938 г. [1954Р, с. 52] в соответствии с техническим проектом, утвержденным ЦК ВКП(б) и СНК СССР 14.12.1938 [1943Акт].

Оно шло намного медленнее, чем было задано постановлением от 10.07.1937, и не было закончено не только в 1939 г., но и в 1940 г. (Заметим в скобках, что 03.11.1938 с должности председателя Исполкома Московского городского совета был снят и в том же году расстрелян И.И.Сидоров, обвиненный в сознательном игнорировании нужд трудящихся и вредительстве.)

Значительные силы Московского метростроя были отвлечены на строительство оборонных объектов. Так, по свидетельству Н.С.Хрущева [1999НСХ], они строили железнодорожные туннели под Днепром севернее и южнее Киева.

В начале 1941 г. на Замоскворецком радиусе тоннель был готов вчерне на всем протяжении, на Измайловском - на 70% [1952ИМ, т.7, с.74].

В связи с началом войны строительство было заморожено, сооружения использовались под убежища. Строительство было возобновлено согласно постановлению ГОКО от 27.05.1942 №1822-сс [1943Акт].

На Покровском радиусе станция Спартаковская была открыта под названием Бауманская, позаимствовав ее от соседней станции проекта мелкого заложения. Была также восстановлена исключенная ранее из проекта станция Семеновская (судя по карте в [1939Кр], это произошло не позднее 1939 г.), которую построили на прежнем месте под названием Сталинская. И было перенесено депо - в район юго-восточнее Серебряно-Виноградного пруда, где и было построено в действительности, но лишь к 1950 г.

Линии 3-й очереди в книге С.М.Кравеца "Архитектура Московского метрополитена" (1939).

01.01.1943 был введен в эксплуатацию без промежуточных станций участок Площадь Свердлова - Завод имени Сталина. Промежуточные станции Новокузнецкая и Павелецкая были пущены 15.11.1943.

18.01.1944 был введен в эксплуатацию Покровский радиус до ст. Измайловская (ныне Измайловский Парк), а 15.05.1944 на нем была открыта "опаздывающая" ст. Электрозаводская. Депо Измайлово было введено в строй лишь в 1950 г. и не в том месте, в котором проектировалось в 1938 г.

Суммарная строительная длина трех очередей, согласно экспликации к карте 1939 г., была 40.2 км, а эксплуатируемая длина - 36.67 км.

|

Номер |

Наименование линий |

1-я очередь |

2-я очередь |

3-я очередь |

Всего |

|

1 |

Кировско-Фрунзенский диаметр |

9.3 |

9.3 |

||

|

2 |

Арбатский радиус |

2.3 |

1.7 |

4.0 |

|

|

3 |

Горьковский радиус |

9.7 |

9.7 |

||

|

4 |

Покровский радиус |

3.5 |

7.4 |

10.9 |

|

|

5 |

Замоскворецкий радиус |

6.3 |

6.3 |

||

|

Итого |

11.6 |

14.9 |

13.7 |

40.2 |

В 1943 г. [1954Р, с.56] было принято решение о строительстве Кольцевой линии, не предусмотренной генеральной схемой 1933 года и не по трассе перспективной схемы 1938 г. Кольцевая линия была спроектирована еще в 1941 г. [1952ИМ, т.6, с.70-71], а решение о ее внеочередном строительстве было принято с целью разгруки Центрального пересадочного узла. По мере роста перевозок (550 млн чел. в 1944 г., 650 млн чел. в 1946 г.) он стал перегружен; оборот ст. Площадь Свердлова достиг в 1946 г. 550 тыс пассажиров в сутки, из которых 400 тыс пересаживались [1947Км, с.55-58; 1954Р, с.55].

С этой же целью, для разгрузки Центрального пересадочного узла в 1944 г. был построен пересадочный тоннель между ст. Охотный Ряд и Площадь Свердлова, а в 1946 г. - Площадь Революции и Площадь Свердлова.

Строительство Кольцевой линии стало 4-я очередью строительства Московского метрополитена. Линию планировалось сдать четырьмя пусковыми участками: от ст. ЦПКиО до ст. Курская; до ст. Комсомольская; до ст. Белорусская; до ст. ЦПКиО [1947Км, с.168, 173]. В декабре 1946 г. и даже в ноябре 1947 г. предполагалось, что первый участок будет пущен в 1948 г., а второй - в 1950 г. [1946МБ, 1947МБ], а в 1952 г. Кольцевая линия будет завершена.

Кольцевая линия в книге И.Е.Катцена (1948).

Интересно, что по состоянию на 1947 г. на станциях Кольцевой линии Курская, Белорусская и Киевская планировалось построить по два вестибюля с наклонными ходами, а на ст. Комсомольская - три вестибюля [1947Км, с. 162].

01.01.1950 был пущен участок от ст. ЦПКиО до ст. Курская; 30.01.1952 - от ст. Курская до ст. Белорусская; 14.03.1954 - от ст. Белорусская до ст. ЦПКиО.

План перспективного развития Московского метрополитена по состоянию на 1947 г. (статус его и дата одобрения неизвестны) выглядел так [1947Км, 1947Кт].

План перспективного развития Московского метрополитена в книге И.Е.Катцена "Метро Москвы" (1947).

Кировско-Фрунзенская линия продлевается на северо-восток от ст. Сокольники до ст. Преображенская Застава с одной промежуточной станцией и на юго-запад через ст. Фрунзенская и Усачевская до ст. Воробьево. Арбатско-Покровская линия продлевается на запад от ст. Киевская через Дорогомилово до ст. Фили и на восток от ст. Измайловская вдоль Измайловского парка. Горьковско-Замоскворецкая линия продлевается на северо-запад от ст. Сокол до Химкинского порта (3 станции) и на юг от ст. Завод имени Сталина в Коломенское.

Проектируются три новых диаметра. Краснопресненско-Первомайский диаметр идет от Краснопресненской заставы через ст. Краснопресненская, Никитские Ворота, Боровицкая, Новокузнецкая, Таганская, Застава Ильича в Дангауэрово.

Останкинско-Серпуховской диаметр идет от Останкино через Марьину рощу, пл. Коммуны (новая станция на Кольце), Самотечную пл. вдоль западной части Бульварного кольца (Чеховская - Никитские Ворота - Арбатская - Дворец Советов), оттуда до ст. Калужская (Октябрьская) и на юг по Мытной ул. (вариант: через ст. Серпуховская по Большой Серпуховской ул.) до Даниловского рынка (Тульская).

Калужско-Тимирязевский диаметр идет из Тимирязева вдоль Дмитровского шоссе, по Новослободской ул. (ст. Новослободская) к Самотечной пл., обходит Бульварное кольцо с востока (Самотечная Площадь - Сретенский Бульвар - Хохловская Площадь - Яузские Ворота), через Замоскворечье (Новокузнецкая - Калужская Площадь) по Большой Калужской ул. (Шаболовская - Калужская Застава) и по Киевскому шоссе на юго-запад.

В центре Дзержинско-Серпуховской и Калужско-Тимирязевский диаметр пересекаются дважды, что позволяет замкнуть их в Малое кольцо метрополитена с достройкой станций Трубная Площадь и Якиманка и организацией совмещенного движения. Общая длина сети при этом достигает 130 км, количество станций - около 100 [1947Км, с.173-175]. Планировалось также построить вторые выходы на ст. Дзержинская, Смоленская (1) и др. [1947Км, с.57].

В перспективе предполагалась электрификация Московско-Окружной ж.д. и строительство полукольцевой линии метрополитена от ст. Фили через Юго-Западный район на Завод имени Сталина и далее вдоль Камер-Коллежского вала в Дангауэрово, Лефортово, до ст. Сталинская и Преображенская Застава. В еще более далекой перспективе предполагалось замкнуть ее в кольцо [1947Км, с.175-176].

Глубокий ж.д. ввод проектировался по трассе, близкой к плану 1931 г.: от линии Северной ж.д. через ст. Ботанический Сад (Проспект Мира), Самотечная Площадь, Площадь Ногина (с пересадкой на ст. Дзержинская и Улица Хмельницкого (Маросейка), Яузские Ворота, Таганская, Абельмановская Застава с выходом на Нижегородское и Курское направления. Ответвления планировались также на Ленинградское, Рижское и Рязанское направление [1947Км, с.176-177].

История планирования Московского метрополитена в 1947-1954 гг. неизвестна. Зато известно, что за это время "Метропроект" был дважды реорганизован: в 1948 г. - во Всесоюзную специализированную контору по проектированию тоннелей и метрополитенов, а в 1951-м - в Государственный проектно-изыскательский институт "Метрогипротранс".

Планы 1947 г. были, очевидно, нарушены решением о внеочередном строительстве дублирующего глубокого Арбатского радиуса. Строительство глубокого Арбатского радиуса велось спешно (заняло менее двух лет) и в тайне, и открытие его 05.04.1953 было неожиданным для москвичей.

Схема Московского метрополитена на март 1954 г.

Из книги А.И.Ежова (1953).

В 1952 г. СМ СССР по представлению московских организаций утвердил Генеральный план Москвы, разработанный под руководством Д.Н.Чечулина и первоначально рассчитанный на 20-25 лет. Однако еще в ходе разработки срок действия плана был ограничен 10 годами (1951-1960), и он остался документом сугубо тактического значения.

В 1953 г. [1953С, с.116] либо в 1954 г. [1955ММ] было начато строительство линий 5-й очереди. Фрунзенский радиус решено было продлить в юго-западном направлении на 6.5 км с сооружением пяти станций: Фрунзенская, Усачевская, Лужниковская, Ленинские Горы (с выходами на западный берег Москвы-реки и на Воробьевское шоссе) и Университет в общем соответствии с наметками 1938 и 1947 года [1953С, с.116; 1954Р, с.170].

Рижский радиус из четырех станций (Ботанический Сад, Рижская, Алексеевская, ВСХВ) заменил собой северную часть глубокого ввода по плану 1947 г. и проходил приблизительно по трассе Дзержинского радиуса схемы 1938 года с более частым расположением станций. Он был сдан в эксплуатацию 01.05.1958, причем ст. Алексеевская была переименована в ст. Щербаковская в ходе строительства и в ст. Мир непосредственно перед открытием. Точная дата переименования неизвестна, но Щербаковский район Москвы был переименован в Рижский 30.04.1958.

На схеме 1954 г. из коллекции Артемия Лебедева мы видим, что одновременно проектировался и третий участок 5-й очереди, Измайловская - Первомайская (Д), с размещением ст. Первомайская (Д) на территории депо Измайлово. Строительство наземной секции депо не потребовало много времени, и станция была открыта 05.11.1954.

Трассы пятой очереди Московского метрополитена (1954). Обратите внимание на неподписанную станцию Калининская - схема была составлена в 1952 г., когда еще работал мелкий Арбатский радиус, и ее забыли стереть!

С сайта Артемия Лебедева.

Уже в ходе начатого строительства Фрунзенского радиуса, после проходки ствола на ст. Лужниковская, последовало решение об изменении трассы и сооружении одной ст. Усачевская вместо двух (Усачевская и Лужниковская). Это произошло не ранее 1954 г., так как в коллекции Артемия Лебедева имеется две схемы с уже открытой ст. Первомайская (05.11.1954) с сохранением двух названных станций.

Трассы пятой очереди Московского метрополитена после открытия Первомайской (конец 1954). Станция Калининская все еще остается на схеме!

С сайта Артемия Лебедева.

Другой вариант, другой источник, а неподписанная станция Калининская все еще на месте!

С сайта Артемия Лебедева.

Непосредственно перед открытием 01.05.1957 г. станция Усачевская была переименована и стала называться Спортивная.

"Хрущевская" эпоха в строительстве Московского метро началась с "кастрации" архитектурного проекта станций Рижского радиуса - запланированная роскошная отделка не была выполнена - и с решения о строительстве станции Первомайская в депо Измайлово и наземного Филевского радиуса.

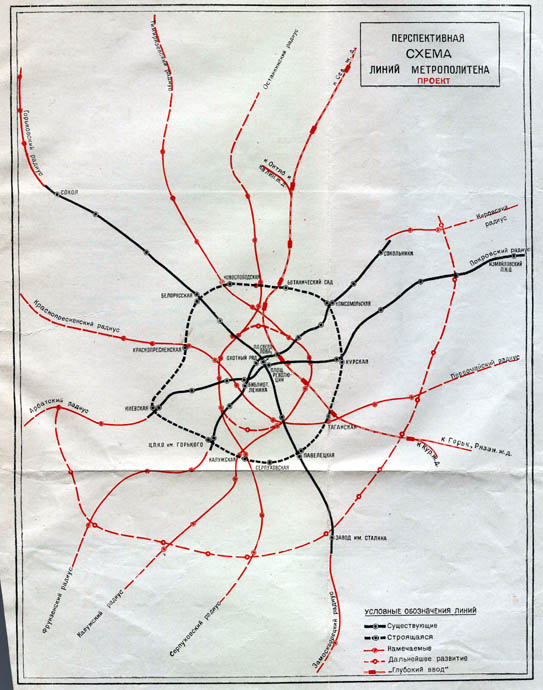

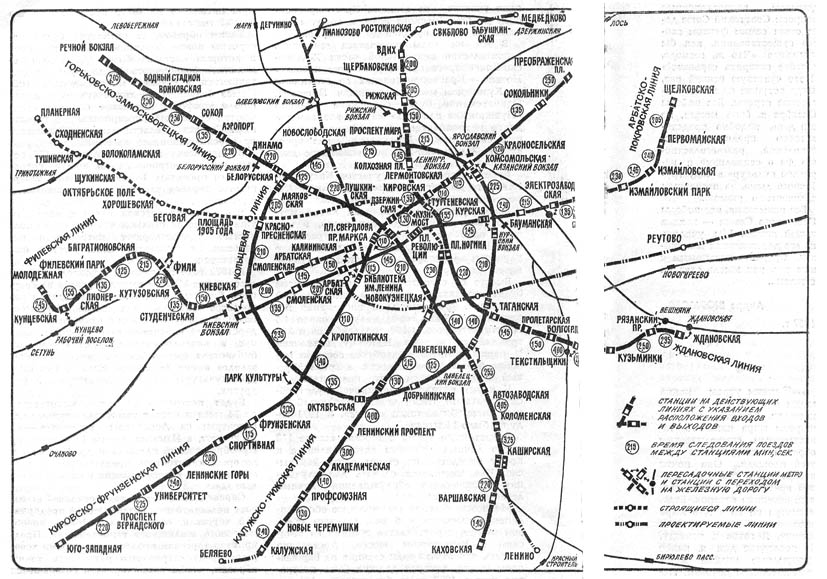

Новая перспективная Схема линий Московского метрополитена была принята исполкомом Московского Совета 22.02.1957. К этому моменту метрополитен насчитывал 57.3 км с 41 станцией, но на схеме были показаны действующими и пусковые участки 5-й очереди, что давало 65.9 км с 47 станциями [1965У, рис.6]. Перспективная схема предусматривала строительство еще 144 км линий и 112 станций [1965У, рис.6] и доведение сети до 210 км и 135 станций [1965У, с.7].

Перспективная схема развития Московского мерополитена 1957 года

Из брошюры Н.Н.Улласа (1965).

Составленный по схеме в [1965У] перечень линий, предполагаемых к постройке, представлен в таблице. Из нее видно, что количество проектируемых станций в легенде схемы подсчитано ошибочно, но и суммирование станций проектируемых линий по схеме также не дает удовлетворительного результата.

|

Радиус (диаметр) |

Конечные пункты |

Количество станций |

|

Кировско-Фрунзенский |

Сокольники - Стромынка - |

6 |

|

Кировско-Фрунзенский |

Спортивная - Ленинские Горы - Университет - Проспект Вернадского - Юго-Западная |

4 |

|

Горьковско-Замоскворецкий |

Сокол - Войковская - Водный Стадион - Речной Вокзал - Беломорская Улица |

4 |

|

Горьковско-Замоскворецкий |

Автозаводская - ... - |

5 |

|

Арбатско-Покровский |

Измайловская (Измайловский Парк) - ... - Щелковская |

3 |

|

Филевский |

Калининская (Александровский Сад) - ... - Киевская - ... - Кунцевская - |

13 |

|

Калининский |

Таганская - Застава Ильича - Новая - ... -Новогиреево |

8 |

|

Серпуховско-Рижский |

ВСХВ (ВДНХ) - ... - г. Бабушкин |

3 |

|

Серпуховско-Рижский |

Ботанический Сад (Проспект Мира) - |

14 |

|

Калужско-Тимирязевский |

Калужская (Д) - Южная (Новые Черемушки) - Ломоносовская (Профсоюзная) -Черемушкинская (Академическая) - Академическая - |

19 |

|

Таганско-Краснопресненский |

Планерная - ... - Щукинская - Хорошево - Мневники - ... - Краснопресненская - Пушкинская - Кузнецкий Мост - |

16 |

|

Итого |

95 |

На Покровском радиусе при его продлении предполагалось закрыть ст. Первомайская (Д). На Кольцевой линии предполагалось построить ст. Серебряническая и Площадь Коммуны, на Горьковско-Замоскворецкой линии - ст. Горьковская (Тверская).

Эта же схема предусматривала также организацию пассажирского движения по южному участку Малого кольца МЖД от о.п. Братцево до о.п. Белокаменная (38.5 км, 22 о.п.) и строительство двух подземных железнодорожных диаметров (41 км, 26 станций). Один диаметр шел по маршруту Выхино - Таганская - Новокузнецкая - Арбатская (2) - Киевская (2) - Кунцево, второй: Карачарово - Серебряническая - Кировская (Чистые Пруды) - Трубная - Площадь Коммуны - Рижская - Маленковская.

Возможно, отмеченные ошибки при подсчете станций связаны с тем, что перспективная схема в этот период изменялась чуть ли не каждый месяц. Косвенным доказательством тому являются две однотипных схемы из коллекции Артемия Лебедева, датированные 1957 годом.

Вариант 6-й очереди строительства Московского мерополитена.

С сайта Артемия Лебедева.

Первая должна быть отнесена к весне 1957 г., так как ст. Дворец Советов уже переименована (20.03.1957) ст. Спортивная уже открыта (01.05.1957), а ст. Охотный Ряд еще носит название Имени Кагановича (июль 1957?). На ней показано следующее перспективное развитие, без разделения на строящиеся и проектируемые линии и без показа всех промежуточных станций:

|

Радиус (диаметр) |

Конечные пункты |

Количество станций |

|

Калининско-Рижский |

Ботанический Сад (Проспект Мира) - |

4 |

|

Кировско-Фрунзенский |

Спортивная - |

2 |

|

Филевский |

Киевская - |

3 |

|

Калужский |

Новые Черемушки - ... - |

... |

|

Арбатско-Покровский |

Первомайская - 11-я Парковая |

1 |

|

Горьковско-Замоскворецкий |

Сокол - ... - Завод Войкова - ... - Химки |

... |

|

Калининско-Рижский |

Ботанический Сад (Проспект Мира) - Кировская (Чистые Пруды) - Площадь Ногина (Китай-Город) - Яузские Ворота - Таганская - |

6 |

|

Итого |

Чрезвычайно интересен представленный на ней вариант со ст. МГУ и Дворец Советов, так как по смыслу названий первая станция должна была находиться непосредственно вблизи Главного здания МГУ, а вторая - юго-западнее его, на территории, которая в 1957 г. резервировалась под Дворец Советов. Станции Ленинские Горы в этом варианте не было совсем, и можно предположить, что линия проектировалась под Москвой-рекой. Эта схема косвенно объясняет неожиданное переименование существующей ст. Дворец Советов в ст. Кропоткинская - название было перенесено на новое место.

Очень интересен также и Калининско-Рижский диаметр, который в основном повторяет трассу планировавшегося глубокого ввода, отклоняясь от нее в центре (Кировская вместо Дзержинской) и на севере (ВСХВ).

Название Химки относится к московскому району, который назывался Химки-Ховрино, а не к самому городу Химки.

Другой вариант 6-й очереди строительства Московского мерополитена.

С сайта Артемия Лебедева.

Вторая схема аналогичного дизайна, судя по названию Мир на Рижском радиусе и по строящейся Филевской линии, относится к периоду между маем и ноябрем 1958 г. На ней подписаны все строящиеся и проектируемые станции, что позволяет их точно идентифицировать:

|

Радиус (диаметр) |

Конечные пункты |

Количество станций |

|

Строящиеся |

||

|

Кировско-Фрунзенский |

Спортивная - |

2 |

|

Филевский |

Киевская - |

3 |

|

Проектируемые |

||

|

Филевский |

Фили - |

3 |

|

Арбатско-Покровский |

Измайловская (Измайловский Парк) - |

2 |

|

Калужско-Рижский |

Южная (Новые Черемушки) - |

12 |

|

Горьковско-Замоскворецкий |

Сокол - |

4 |

|

Калининский |

Таганская - |

3 |

|

Итого |

29 |

|

В этой и предыдущих таблицах проектное название Академическая относится к станции, проектировавшейся между совр. ст. Ленинский Проспект и Академическая, но не построенной.

Станция Войковская схемы 1957 г. "раздвоилась" на ст. Окружная и Завод Войкова.

Вместо двух диаметров, пересекающихся в схеме 1957 г. по ст. Трубная, и вместо Калининско-Рижского диаметра 1958 года, мы теперь видим один Калужско-Рижский диаметр.

07.11.1958 была открыта Филевская линия от ст. Калининская до ст. Кутузовская.

Участок от ст. Спортивная до ст. Университет, перепроектированный на новом (уже третьем?) месте с метромостом, был пущен 12.01.1959.

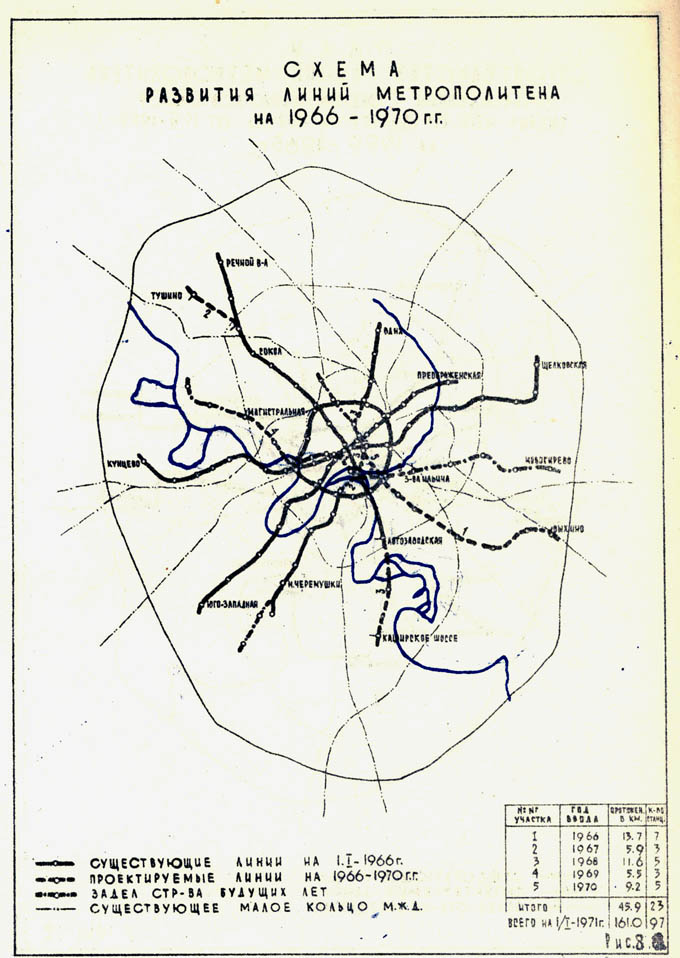

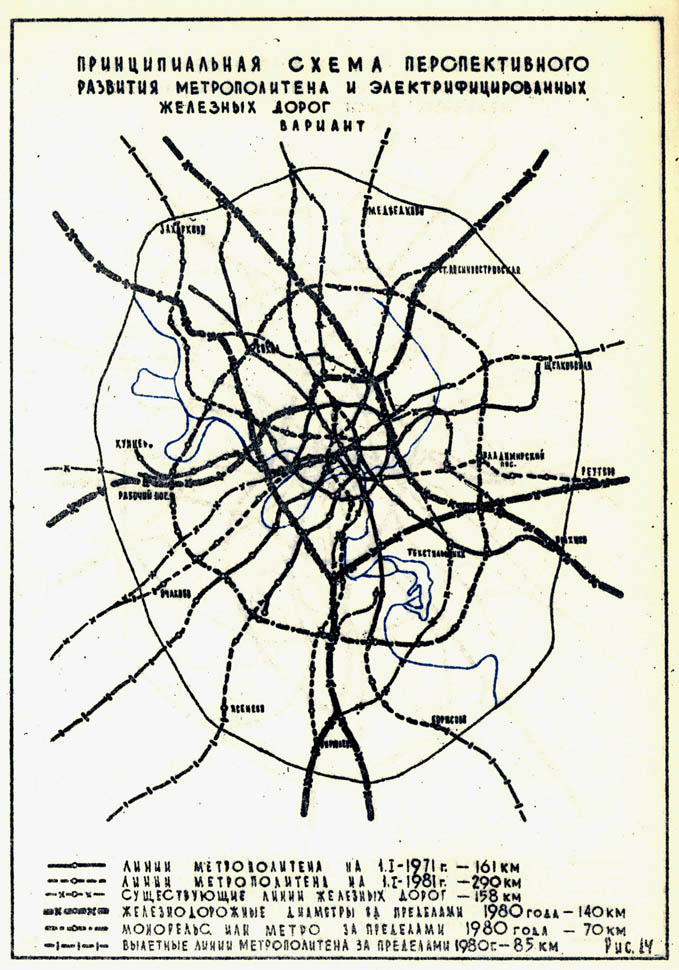

В 1959 г. Совет Министров СССР решениями от 28.02.1959 №215 и от 19.11.1959 №3264-р утвердил наконец план строительства линий Московского метрополитена на семилетку (1959-1965), конкретизирующий наметки перспективной схемы [1965У, рис.7].

План развития Московского метрополитена на 1959-1965 гг.

Из брошюры Н.Н.Улласа (1965).